TESOROS DE MADERA Y TIEMPO

Las extraordinarias casas que componen la arquitectura vernácula del pueblo de Barú son como una máquina del tiempo en la que cada elemento tiene una función, un significado y conexiones insospechadas.

Comencemos por una definición sencilla: la arquitectura vernácula es la que hace la gente del común, con una tradición propia, uso de materiales locales y que se adapta muy bien a su contexto. Los iglús de los esquimales, las malocas indígenas o las casas coloniales con tapia de barro de nuestros pueblos andinos son buenos ejemplos de ello. No se trata de cualquier inspiración constructiva del dueño de la casa.

Grandes arquitectos se han inspirado en arquitectura vernácula y viceversa: tradiciones constructivas populares se han inspirado en modelos arquitectónicos establecidos. Tal es el caso de Barú, como ya veremos.

Para este artículo hablaremos de las casas que en Barú tienen rasgos comunes, desde las más icónicas como la Casa Amarilla o la Casa Rosada, hasta las de un piso, más humildes, pero que recogen algo de esa tradición, sea en sus materiales, colores o formas generales.

La prosperidad del agua

Desde la colonia, Barú fue un cruce de caminos privilegiado que conectaba a Cartagena con todo el litoral que baja hasta los actuales Sucre y Córdoba y que iba hasta Panamá. Pero la clave es que esos caminos no eran de tierra sino de agua.

La defensa militar mostraba sus dientes en Bocachica y la bahía interior, pero por el flanco de Barú había una tupida selva de mangle en la que abundaban los canales de navegación aptos para canoas y pequeñas embarcaciones. El comercio de los productos del litoral como el coco o el plátano pero también el contrabando que pululaba por todo el Caribe tenían allí sus venas y arterias que lo conectaban con Cartagena.

De ahí surge la tradición barulera de grandes navegantes y buenos comerciantes en un pueblo que les servía de hogar y refugio, resguardado por el agua y la vegetación. Esa vocación se mantuvo tras la independencia, incluso con Panamá, que hoy vemos como un país distinto pero que entonces era otro departamento de Colombia, con unas relaciones bastante estrechas con Cartagena, en particular la ciudad de Colón.

Todo ese comercio trajo prosperidad y esta a su vez se tradujo en el siglo XIX y comienzos del XX en casas cómodas, edificadas en terrenos amplios y con una buena arquitectura inspirada en el estilo neoclásico y en elementos de la arquitectura del gran Caribe.

El aire y el fresco

Estas casas tienen muchísimo más que ver con las tradicionales de –por ejemplo– Providencia, Jamaica o Haití que con la herencia colonial española del Centro Histórico de Cartagena.

Originalmente eran de madera, de techos altos, ventilación cruzada y celosías o calados que le permitían al aire circular para que el clima estuviera mucho más fresco adentro que afuera. Los colores suelen ser cálidos y luminosos.

Las casas más características tienen techos a cuatro aguas y fachadas en los cuatro lados porque se implantaban en el terreno de manera que hubiera circulación y espacios por todos sus costados. En Turbaco, por ejemplo, hay casas de este estilo pero solo con la fachada frontal, porque fueron construidas en un contexto urbano, unas pegadas a las otras.

Usualmente tienen la puerta en el centro y un espacio delantero en el que destacan las columnas, herencia del neoclasicismo del siglo XIX. Pero mientras que en este se respeta el orden clásico grecorromano, en estas casas se adaptan y sus proporciones o sus capiteles rememoran el neoclásico, pero tienen su propio estilo.

Además de ser un reconocido arquitecto restaurador, Ricardo Sánchez es apasionado por la navegación marítima, las embarcaciones tradicionales de madera y sus oficios relacionados. Por esas mismas razones tuvo un amor a primera vista con Barú desde hace unos cuarenta años. Él dirigió el último inventario de casas vernáculas del pueblo, que realizaron los arquitectos Teddy Ramos Arce y Rodrigo Urzola Visbal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Ricardo ha intentado rastrear las claves de esta arquitectura, algunas de ellas descritas a lo largo de este artículo. Tiene indicios, por ejemplo, de que en muchas islas la madera con que se hacía este tipo de casas provenía de Nicaragua, donde los formatos de corte de los tablones eran muy característicos y similares a los de Barú.

Casas pintadas

Enrique Villamil Medrano es pintor empírico, pero también pescador, como su papá y su abuelo, cuyos ancestros baruleros se remontan en el tiempo. Sin escuela ni academia formal, empezó desde jóven a trasegar con los pinceles y las pinturas.

Hace treinta años Juan Manuel Echeverría le propuso que le pintara algunas de esas casas tradicionales, muchas de las cuales se estaban perdiendo. Lo hizo tan bien, que pronto los amigos de Echeverría le encargaron otras más. Encontró así un motivo pictórico propio y una fuente de ingresos interesante.

Con el paso de los años ha perfeccionado la técnica, el manejo de los detalles y los colores. Hoy también pinta otros motivos, siempre de su entorno barulero, pero cuando le encargan casas lo hace con gusto. Una muestra de su obra se puede ver en la Casa Amarilla, donde hay que acercar el ojo para asegurarse de que no se trata de fotografías. Vive en la calle del Coco, donde cualquier interesado puede llegar a preguntarlo.

En un artículo posterior presentaremos la anatomía de una casa tradicional de Barú, con todos sus detalles constructivos y arquitectónicos, que profundice más allá del contexto general presentado en este primer artículo.

BARÚ 2030

Una propuesta para pensar y consolidar un camino de transformación para la isla de Barú en el que las comunidades, fundaciones e instituciones actúen con una visión compartida de futuro y de lo que hace falta para lograrlo.

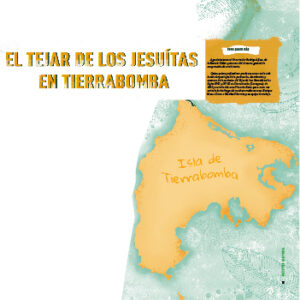

El TEJAR DE LOS JESUÍTAS EN TIERRA BOMBA

La comunidad religiosa llegó a tener posesión de al menos una tercera parte de la isla y generó allí gran riqueza por casi dos siglos.

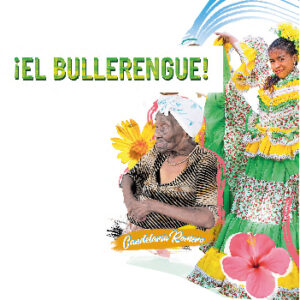

¡El BULLERENGUE!

Este baile cantado -génesis de otros ritmos de la generosa música caribe de Colombia- nació en nuestras tierras y se ha expandido hasta llegar al Urabá. Una memoria de sus raíces en nuestra zona insular, donde han nacido cantaoras memorables y que está viendo un resurgir brioso a pesar de la competencia de la música comercial.

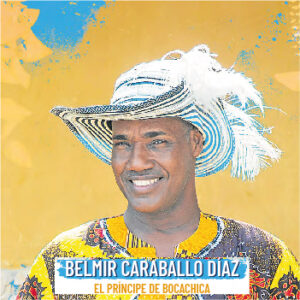

BELMIR CARABALLO DÍAZ

La sangre de la realeza cultural le viene por su mamá, Porfiria Díaz, la reina del Cabildo de Bocachica. Quien ha estado en fiestas novembrinas lo ha visto desfilar con su grupo tradicional o como Gran Lancero. O quizás en los festivales de bullerengue de la región y cuando fue finalista de Bailando por un sueño, en horario triple A.

POR UNA BAHÍA RESTAURADA

Los mayores recuerdan que la bahía de Cartagena antes daba mucha más pesca, el agua tenía otros colores y transparencia, había más corales y los fenómenos como la marea o la erosión costera tenían otras características más benevolentes.

BARÚ. TRADICIÓN, HISTORIA Y COMUNIDAD.

Este es un pueblo con una personalidad tallada a través de los siglos, un pequeño paraíso con una población orgullosa y bien organizada, con muchos avances en las últimas tres décadas, pero también con problemas cuya solución se ha demorado siglos además de nuevos retos sociales y ambientales, aparejados con el crecimiento de la población.

Compártenos para que más personas puedan leer nuestras ediciones online.