BOCACHICA

Una comunidad fuerte, centenaria, que nació por la disciplina militar y artesanal de la Colonia; que fortaleció su cultura y su identidad cuando la isla entró en una penumbra histórica; que pocas décadas atrás conoció el esplendor de ser la playa más deseada y la del comercio de vajillas y contrabando. Hoy de vuelta, siempre digna y en pie, se debate entre el abandono estatal y la capacidad de sus habitantes de salir siempre adelante.

Petrona Díaz es hija de dos bocachiqueros. Nació cuando el pueblo era mucho más pequeño y se dividía en apenas dos sectores: Barrio Arriba, que era el núcleo fundacional, y Barrio Abajo.

“De mi infancia recuerdo que yo pescaba, jugaba bolita de palo, bolita de uña, el indio y la paloma. Éramos seis hermanas y el único varón falleció ya grande. Mi papá tenía su parcelita donde sembrábamos cogollo, tomate, cebollín y habichuela; cuando íbamos a hacer un caldito, allá íbamos a coger la yuca y la batata, el ají y el orégano: todo lo teníamos ahí en el monte”.

“Nuestros padres eran muy caritativos. Como en ese tiempo no había luz, si se moría un señor, por ejemplo, la mujer del fallecido compraba un galón de gas y le daba una botella a las vecinas para hacer mechones y alumbrar el camino hasta el velorio. Para la última noche, mi mamá nos compraba el corte para el traje negrito; ya eso no se usa. Ahora cuando alguien muere importa poco, pero en aquella época había consideración”.

“Cuando tenía veintidós años me fui a vivir con el padre de mis hijos. Aquí no se cogía marido a los quince años y cuando una pelaita de trece años salía embarazada se formaba un aspaviento”.

“Hace casi cincuenta años, compré un terrenito en diez mil pesos; lo compartí con mis ocho hijos y aún tengo espacio. Conviví con mi marido treinta y siete años, pero él falleció de un paro cardíaco”.

¡Y para sobrevivir qué no hizo Petrona!: fue partera, hizo y vendió bollos y fritos, también tripita de puerco y mondongo. Ahora hace jabones para la rasquiña con ingredientes del monte y los vende a cinco mil pesos.

“Antes, si alguien no tenía para cocinar, iba donde el vecino y le colaboraban. Cuando yo trabajaba, al llegar a la casa encontraba comida que una vecina nos compartía a mí y a mis hijos. Cuando se hacían los bailes, dejábamos la puerta con el ‘trabete’ y nada pasaba; ahora esto es invivible. No hay respeto”.

Dalia Castro de Díaz, tiene setenta y nueve años y ha vivido toda su vida en Bocachica. “Mi mamá, Lorenza Julio, era modista y mi papá, Francisco Castro, era piloto y traía los barcos a Cartagena. Todos somos de la isla”.

“Antes Bocachica era muy bonita y sencilla; vivíamos apenas con una lamparita en la puerta de la calle, pero éramos felices y no nos faltaba la comida. Cuando había fiesta, antes de salir mi mamá atrancaba la puerta de la calle con una silla y ahí no entraba nadie. Hoy en día no se puede hacer eso, la puerta abierta es una desgracia”.

Estudió hasta quinto de primaria, pero no pudo seguir por la muerte temprana de su mamá.

“Crecí en un pueblo en el que todo el mundo se conocía y respetaba. Recuerdo que al señor Santiago Guerrero, cuando se le daban los buenos días, ponía su mano para que la besaran y él respondía con su bendición”.

“A mí me encantaban las fiestas. El 20 de julio celebrábamos la fiesta patria, había desfiles y era divino. También estaban la fiesta de la virgen del Carmen y la de la Candelaria. Yo iba bastante a los cabildos, aprendí a bailar siendo pelaita. En el lugar donde está ahora el salón de la tercera edad, había una terraza para los bailes”.

Dalia se refiere al Centro de Vida, un local del distrito frente a un descampado donde suelen reunirse los abuelos y recibir los beneficios y programas para ellos.

“Cuando era niña eran las doce de la noche y todavía estaba en la puerta cantando, hasta que me cogía el sueño. A los dieciséis años tuve novio y me casé a los dieciocho con Jorge Elías Castro, con quien tuvimos cinco hijos. Pasé necesidades cuando ellos crecieron porque me separé y tuve que trabajar como mula”.

“Aquí llegaban las embarcaciones de Panamá que traían loza china. La comprábamos al por mayor y la vendíamos a los turistas en la playa a precios económicos. ¡Yo vendí bastantes vajillas! Ese castillo era una bendición y había mucho turismo. No sé en qué momento Bocachica cambió. Yo salí de vender en el castillo cuando ya estaba decayendo y las canoas no llevaban nada”.

El castillo que menciona Dalia es el fuerte de San Fernando en la punta de la isla, una construcción militar a la que apenas le gana en complejidad el castillo de San Felipe. Tras una intervención de fondo en los años 70 se convirtió en un sitio muy visitado y la playa vecina llegaban barcos de un nebuloso estilo colonial con turistas desde Cartagena. Aún las islas del Rosario o las playas de Barú no se habían desarrollado como polos turísticos.

“He vivido toda mi vida en Bocachica, ya vieja empecé a viajar y conocer un poco más el país. Nunca me he querido ir, pero ahora escuchamos que no se puede estar en la calle después de las diez de la noche”. Sus hijos también se quedaron aquí, salvo una que vive en Panamá.

Esteban Fernández Angulo también es de familia bocachiquera. A sus sesenta años es artesano y vive de la venta de su producto principalmente en la playa adyacente al fuerte de San Fernando.

“Mi papá Esteban, era agricultor y mi mamá, Mary, era evangélica. En mi familia éramos cuatro hermanos, dos hembras y dos varones y a todos nos levantaron. Yo ayudaba a mi papá a sembrar yuca, papaya y batata; en ese tiempo no se sufría por comida, ahora nadie siembra y hay que comprarla. En Bocachica todos me conocían, pero ahora hay más gente y casi no me reconocen”.

“Estudié hasta quinto elemental porque mi mamá se enfermó y tuve que trabajar. En mi infancia fui pescador; ahora el pescado hay que traerlo de Cartagena. Después me dediqué a la agricultura y a ser buceador de monedas”.

“Los turistas llegaban en lanchas grandes, echaban monedas al mar y yo me tiraba a recogerlas; también íbamos a velar buques turísticos para coger monedas americanas. Tenía como treinta y cinco años en ese entonces. Me iba bien con una moneda llamada ‘quarter’, de 25 centavos americanos. Las cambiaba para comprar pan y gaseosa. Ahora no compran monedas, solo quieren dólares”.

“Cuando dejaron de echar moneditas empecé a vivir de la artesanía. Los materiales se los compro a una muchacha en Bocachica y después los armo; los caracoles se compran por kilo, uso coco asado o quemado; compro el collar, lo desarmo y después lo armo con otro nailon; utilizo piedras turquesas, coralinas y caracoles”.

“El negocio va más o menos. Los sábados y domingos hay más movimiento de turistas, que vienen buscando tranquilidad; yo aprovecho y vendo mis collares. Pero el resto de semana esto está muerto. Yo llegué a vivir la época del turismo grande en Bocachica, pero uno se acostumbra a los cambios en todo; con los diez o veinte mil que gano sobrevivo”.

“Bocachica me gusta porque es quieto; me gusta la tranquilidad, es lo mejor del mundo. Yo no me complico la vida, a mí me gusta mi salsa, mi baile y mi cerveza. Cada quien que haga lo que quiera con su vida. Yo no me iría de aquí, estoy feliz. Lo que pasa es que en la vida hay mucha gente inconforme y no se goza lo que Dios les da”.

“En Bocachica me han dado un subsidio de 400 mil pesos cada dos meses, no tengo más ayuda. Me levanto a las seis de la mañana a trabajar en mi casa, a las ocho me vengo al castillo hasta las cuatro o cinco de la tarde. A veces vendo uno o dos collares, y otros días no vendo nada; no me voy inconforme porque sé que al otro día puedo vender más. Cuando más he vendido, he ganado cincuenta mil o cien mil pesos, eso me basta”.

Belmir Caraballo es de la realeza del pueblo. No lo dice él sino su condición de hijo de la reina del Cabildo de Bocachica. Él es el príncipe y un gestor cultural muy reconocido en Cartagena. A tal punto llega ese reconocimiento que el Centro Cultural, que requiere reforma urgente, lleva su nombre.

Cruzando los cincuenta años, Belmir es un anfitrión que igual nos recibe en la mañana en su casa, como a un curso comunitario para operadores de radio después de nosotros. Ha desfilado y animado con su fundación cuanta celebración festiva haya en nuestro Caribe.

“Mi bisabuela Manuela Porras era española blanca, por eso en los Díaz hay personas blancas con ojos claros. Bocachica es una mezcla de indígenas, españoles y afros”.

“Cuando no teníamos luz, en cada puerta había un mechón que alumbraba y nos ponía la nariz negra con el humo. Algunas casas tenían plantas eléctricas y nos vendían el servicio. Teníamos un televisor a blanco y negro, y escuchábamos radio”.

“Las señoras iban al puerto y hacían unas casimbas, unos huecos donde extraían agua dulce, para lavar la ropa. Éramos una población tranquila. Respetábamos a la autoridad, nos regíamos por un inspector civil. Íbamos al puerto y los vecinos nos regalaban pescados de la faena del día. Lo que le faltaba a un vecino lo tenía el otro. Ese respeto se ha perdido un poco por el crecimiento de la población”.

“Venían chalupas vendiendo agua potable y solo había cuatro barrios: Barrio Arriba, Barrio Abajo; La Loma y El Arroyito . Luego surgieron Monte Orget, Nuevo Bosque, Pie de la Popa, El Gallo, El Sinaí, La Playa y Manhattan, Monte Adentro y Campo Nuevo”.

“La inauguración de la luz se dio el 23 de julio de 1998 con el ex presidente Samper. Yo fui uno de los artistas que amenizó ese momento”.

“La economía del turismo decayó, pero afloró la artesanía y la navegación. Artesanos, como Arnoldo o Rafael, venden en otras islas. Quienes viven de la navegación, llegan a Panamá, Colón, Bahía Portete, Aruba”.

“La pesca sigue siendo parte de la economía. También vienen lanchas con productos del mercado de Bazurto y muchos son arreadores de viajes. La agricultura es la única que ha desaparecido por la venta de tierras, aunque muchos raizales hacen resistencia cultural para no vender”.

“En Bocachica permanece el patrimonio material e inmaterial; los fuertes, la oralidad, las costumbres gastronómicas, la medicina tradicional; la carpintería de ribera, la partería, la rezandería y los actos fúnebres, legado de nuestros ancestros afros”.

“Se ha perdido un poco la cultura porque los jóvenes tienden a desear otra forma de vida y ya hay focos de pandillismo. Ahora el inspector no es nativo y casi no viene. Pero tenemos una Acción Comunal y un Consejo Comunitario que funcionan bien”.

“Hay dos colegios: la Institución Educativa Domingo Benkos Biohó y el Gimnasio Cristiano que es privado y solo tiene primaria. Tal vez en diez años vamos a estar un poco más desarrollados; vamos a tener un campo universitario, campos de deporte y contar con la cátedra afro insular. Eso es al menos lo que yo sueño”.

“Aún no tenemos agua potable, pero creo que voy a lograr ver esas necesidades satisfechas y de pronto ver el puente que nos conecte con el Laguito”.

Cerlis Julio Racero vivió en Bocachica hasta los once años, en Barrio Arriba. “Éramos siete hijos. Mi papá era pescador. Estudié mi primaria en Bocachica, tuve que repetir quinto porque no había bachillerato. Aquí viví una vida descomplicada. Me gustaba ir al puerto, nos bañábamos en cueros o en pantaletas”.

Al fallecer su papá se fue a vivir a Cartagena, donde estudió el bachillerato y luego Trabajo Social en la Universidad de Cartagena. Venía muy de vez en cuando. “Duré varios años sin venir a Bocachica. Pero en 1994 me llamaron porque buscaban una trabajadora social para este Centro de Vida. Me presenté y el mismo día me dieron el contrato”, recuerda.

No tenía mayor expectativa respecto al tiempo que iba a durar en el cargo. Al llegar nadie la reconocía. Veintiocho años después es un referente de la comunidad.

“Fue un cambio total, no estaba acostumbrada a estar en la isla. Pensaban que no era de aquí. Me preguntaban quiénes eran mis papás. Se asombraban de que fuera hija del ‘Chocho’, como le decían a mi papá. Me decían –Un pescador fallecido tiene una hija profesional–. Ahora todos me reconocen y los niños me saludan de ‘seño’”.

“El Centro de Vida nació en el año 93 y en octubre comenzó el programa de adulto mayor para el que fui contratada. Teníamos más de doscientos abuelitos, muchos fallecieron. Se reunían en la iglesia y se les brindaba un refrigerio. Luego se alquiló una casa y más tarde nos mudamos al puesto de salud”.

Al principio, Cerlis vivía con su mamá y los viernes iba a visitar a su tía en Cartagena, quien la ayudó a formarse y fue como una segunda mamá. Y aquí se enamoró de Antonio Enrique Pérez, su compañero y padre de sus hijos, que se han criado más en Bocachica que ella misma.

“En el 2011 gestionamos un lote con la comunidad y se construyó el Centro de Vida. Brindamos atención integral: salud, nutrición y componente psicosocial. Los abuelos para compartir celebramos fechas especiales e involucramos a la familia. Tenemos ciento cincuenta inscritos”.

“Cuando llegué, había calles hermosas; ahorita no, hay una negligencia en la autoridad. Hace falta control con las construcciones; vigilar los precios que manejan las tiendas, los impuestos. La seguridad la veo pésima; los señores me cuentan que antes cerraban las puertas con una silla, ahora vivimos con una zozobra”, dice.

“En Bocachica dependemos de Cartagena para hacer cualquier trámite; comprar ropa o cualquier tipo de lujo. Toda la institucionalidad se maneja desde allá. Existe un abandono casi que total, ni el puesto de salud se ha terminado”, expresa Cerlis.

Martha Cecilia Castro Silva trabaja desde 2017 como enlace de la Escuela Taller con la comunidad para los programas de formación en las fortificaciones. Es una labor intermitente así que también hace recorridos para turistas -labor para la que se formó en Cartagena- y muchas cosas más: “Arreglo cabello, vendo revistas, hago cursos, lo que me salga”, nos dice.

Su papá, Enrique Castro Coronel, era administrador de Los Alcatraces y su mamá, Elicelia Silva Luna, administradora del ‘vestier’ de Bocachica. Se enamoraron y tuvieron sus dos hijas.

“En mi época los juegos eran la líber, la bolita, el Jimmy, la bolita de caucho, correr por los puertos y encontrar pescaditos para hacer un acuario o montarnos en los mangles. Ahora los juegos son un teléfono, una tablet o un play y eso ha influido en la crianza de los niños”.

Martha estudió en Bocachica hasta séptimo grado; pero terminó el bachillerato y la carrera técnica en Cartagena. Allí vivió con el padre de sus hijos, pero siempre regresaba al pueblo porque le hacía falta. Cuando se separó, regresó a vivir con su mamá.

“Alcancé a ver cuando nos llegaban quinientos turistas al día. Luego el turismo empezó a decaer cuando en otros lados abrieron nuevas atracciones y las empresas dejaron de vender a Bocachica como destino. El turista que más nos visita es el de sol y playa; pero también los hay culturales e históricos”.

“Bocachica crece mucho en población, puede tener un aproximado de nueve mil a diez mil habitantes. Los jóvenes están teniendo hijos a temprana edad. Estamos tocando el límite de crecimiento. Por ejemplo, yo no tengo dónde hacer una casa”.

“Antes se llegaba hasta quinto de primaria y estudiaban niñas y niños por separado. Ahora se termina el bachillerato y tienen más oportunidades. Aún no tenemos universidades ni carreras técnicas, pero quienes tienen la oportunidad, estudian en Cartagena. Si el pensamiento de muchas mamás es como el mío, en diez años tendremos una Bocachica con jóvenes capacitados, luchando por un mejor futuro para todos”.

“Creo que en Bocachica nos mantenemos en alto y bajo. Nunca hemos tenido una clínica ni agua potable; contamos con el servicio del gas y energía, un poco intermitente. Avanzamos en unas cosas, pero estamos estancados en otras. Cuando un bocachiquero sale es para mejorar su futuro y sacar a sus hijos adelante, pero siempre regresa, aunque sea por vacaciones. Pero tratamos de salir adelante, es una comunidad que está en resistencia”.

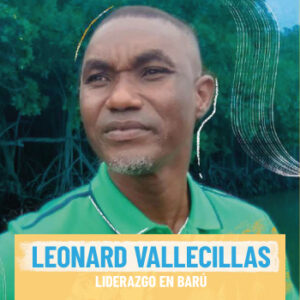

LEONARD VALLECILLAS LIDERAZGO EN BARÚ

Es uno de los principales líderes del poblado de Barú: tiene visión, ideas muy articuladas y una vocación sin límite por conseguir avances para su comunidad.

BARÚ A LA U

Los jóvenes de Santa Ana y Ararca cuentan desde el año pasado con un programa que los ayuda a prepararse para el ingreso a la universidad y a escoger su vocación. Ya se están recogiendo los primeros frutos

¡BENDITA EL AGUA!

La relación de estos territorios con el líquido vital ha sido muy compleja. Se vive rodeado del agua de mar, pero conseguirla potable y corriendo de una llave -como en el resto del Distrito- parece una tarea de titanes que aún no se consigue del todo.

EMIRO DÍAZ: DE LA CULTURA TAMBIÉN SE VIVE

Bailarín en primer lugar, pero también influenciador en redes sociales, emprendedor y gestor cultural. Este hijo adoptivo de Ararca llegó para quedarse y ser uno de los motores de la comunidad. Esta es su historia.

NUESTRAS FIESTAS Y FESTEJOS

Barú y Tierrabomba son territorios alegres y muy fuertes culturalmente. Entre la devoción religiosa, los santos patronos, el oficio de la pesca y la tradición musical transcurren las celebraciones más importantes del calendario.

Compártenos para que más personas puedan leer nuestras ediciones online.